时间:2023-01-04 来源:中国环境报

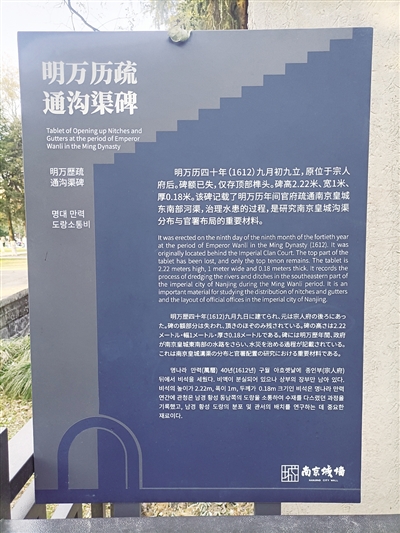

明万历疏通沟渠碑。贺震摄

南京午朝门公园,是朱明王朝的一道背影。

虽然历经六百多年沧海桑田,但如今走进午朝门公园,依然能感受到扑面而来的历史气息。

它坐落在明故宫的遗址上,是明朝皇宫的纪念性公园,因园南端矗立着明故宫的午门而得名。午门又称午朝门,是紫禁城的南大门,也就是正门。历史题材的影视作品中,常有“推出午门斩首”的情节,那个午门即指此门。

1958年,南京市政府将午门和奉天殿所在地,辟为午朝门公园。

相较于地面上已无一处建筑遗存的明故宫遗址公园,午朝门公园较多地保留了明朝皇宫的原真物件,如森严高大厚重的城墙、众多的皇宫建筑石构建等。

进入午门,有5座石桥,称“内五龙桥”,桥下为内御河。过了桥就是奉天门,沿中轴线由南向北曾经依次建有奉天、华盖和谨身三大巍峨的殿宇。北京故宫的“三大殿”,就是模仿南京这三殿建造的。“三大殿”之后,是皇帝与后妃生活起居的地方,标准的“前朝后廷”。而这,都是几百年前的旧梦了。

在午朝门公园的中轴线上,五龙桥南的东西两侧,各矗立着一块高大的石碑。东侧为“明有司官赴任仪注碑”,石碑上镌刻有洪武十八年(1385年)制定的《有司赴任仪注》,详尽说明了官员赴任及任满时应遵循的礼仪。

西侧为《明万历疏通沟渠碑》(又称《南京东城疏通河渠碑》),也就是著名的“环保碑”。

“环保碑”高2.22米,宽1.10米,厚0.18米,碑身粗糙,似不起眼,可碑文却大有看头。全碑阴刻12行正楷,计350余字,记载了明代南京城市包括御河、金川河、秦淮河在内所有水系的进排水情况,形象地描述了明故宫及其他皇家建筑的地下排水系统的运作机制,以及万历年间南京东城疏浚沟渠、治理水患的经过。碑文还明确记载,明朝官方规定,居民不能随意往河里丢垃圾,否则官办,可谓是明代的“环保法”。

此碑说明,南京在明朝时就有较为科学的城市水系研究,官方十分重视环保问题及相关规定的宣传了。

在明代,还没有“环保”这个概念和词语,而是与水利、生态保护联系在一起。老百姓迫于生存的需要,对“环保”无疑是重视的。开国皇帝朱元璋,对此当然更为重视。

早在明朝故宫设计之初,就确定了分区排水原则,地下预先用条石、青砖铺成纵横交错的排水干道系统。雨水流入排水道,再借助地形走势,汇进皇宫外的河流湖泊。

北京故宫的建设,很好地借鉴了南京故宫建设的经验,高度重视环保水利设施的建设。在沈志华所著的《苏联专家在中国》一书中,说了这样一件事情:在整修北京下水道工程中,为了考察下水道是否需要重建,苏联专家高莱托夫亲自钻进污臭的暗沟,查看沟砖被侵蚀的程度。经过证实,这些在明朝修建的暗沟,再使用几十年也没问题。

明朝修建的下水道已经使用了500多年了,结果苏联专家按照现代标准来衡量,还是能胜任需要。可见那时的工程质量非常过硬。

洪武时期,在建设南京明城墙时,对排水也做了科学的设计安排。

通过涵闸的水流,经过连接闸头并穿过城墙铺设的涵管,通向城内。有的涵闸、涵管为铸铁,还有一部分为铸铜的涵闸、涵管。修建于明初的南京玄武湖泄水口的武庙闸,是城墙排水设施的典范。武庙闸工程设计独具匠心,在闸口下方安装了两套双合铜水闸,每套闸方形,边长1.3米,厚0.5米,呈上下阴阳状。上合正中有一直径9厘米绳孔的铜纽,以铁索连接地面的绞关启动。在下合闸的下方,铺有铜质或铁质的涵管,内径0.95米,用以启闸后通水。弯曲的进水槽减缓了入闸口湖水的流速,高达数丈的闸槽以及幽深的隧道,至今仍异常坚固。而隧道里一把随水流不断旋转的绞刀,能切碎随湖水而来的杂草,使水路不被堵塞。明初南京的铜水涵闸如此形制,可见六百年前的水利设计已经相当有水平,也足见古代劳动人民的智慧与匠心。

到了明朝中叶,南京城(今南京老城区)人口已达120万,是当时中国规模最大、人口最多的城市,而秦淮河自南向北入江,其所流经的南京城南地区,正是南京的经济、文化中心,人口密度最大。密集的人口沿河居住,大量的垃圾倾倒和污水被排放入河,致使河道淤塞,正如碑铭中所言“居民任意作践,各沟易至淤塞,诸水不得从入下流,各地方仍受淹湿”,极易引发水灾。

秦淮河是南京的母亲河,也是南京重要的排水通道。人们确实不应该肆意侵占河道、倾倒垃圾,而应该对其加以保护,与之和谐相处。为此,官府组织对淤塞的河道进行了疏浚。为了保护疏浚后的河道,特地作出有关规定,这就有了碑铭末尾的“留心疏浚,及居民但有作践者,即行严加禁治,以尽防微杜渐之意。庶几今日一番行事不为徒矣”这一规定,对河道周边的居民起到了很好的警示作用。从此,河道环境状况大为改观。

原来,此碑立于宗人府后,不知何时移到了五龙桥西南侧现在的位置。但是,人们对这块碑似乎缺乏应有的重视,几百年来,这座碑默默地矗立在那里,任凭风吹雨打。笔者就居住在午朝门公园附近,几十年来,不知多少次前往公园漫步、休憩,虽然无数次地看到此碑,但并未多加关注,直到从事环境保护工作之后,才发现这竟是一座珍贵的“环保碑”。

期待有史学家与环保史专家对此碑投去关切的目光,进行深入的研究,发掘碑后更多的环保故事。

中国互联网违法和不良信息举报中心 | 中国互联网视听节目服务自律公约 | 12321垃圾信息举报中心 | 中国新闻网站联盟 | 人民搜索 | 盘古搜索

京ICP证备09067876号-3 | ![]() 京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

版权所有:中国法制环保网 | 电子邮件: zgfzhb2020@163.com | 热线电话:010-53682853 | 手机:183 1032 3459(王老师) | 监督电话:010-53682853 | 法律顾问:振豫律师事务所

中国法制环保网

中国法制环保网