时间:2023-05-26 来源:清洁空气政策伙伴关系

3月30日,中国清洁空气政策伙伴关系主办的碳中和与清洁空气协同路径高端论坛在京召开。

论坛上,中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌以“数字赋能碳中和与清洁空气协同治理”为题作主旨报告,强调减污降碳协同中,降碳需要资源增效减碳、能源结构降碳、地质空间存碳、生态系统固碳、市场机制融碳“五碳并举”。并通过介绍中国多尺度排放清单模型等碳中和与清洁空气协同科学评估与决策支持平台相关情况,对未来减污降碳协同路径进行优化分析,描绘数字赋能的应用场景。

以下为贺克斌院士报告全文:

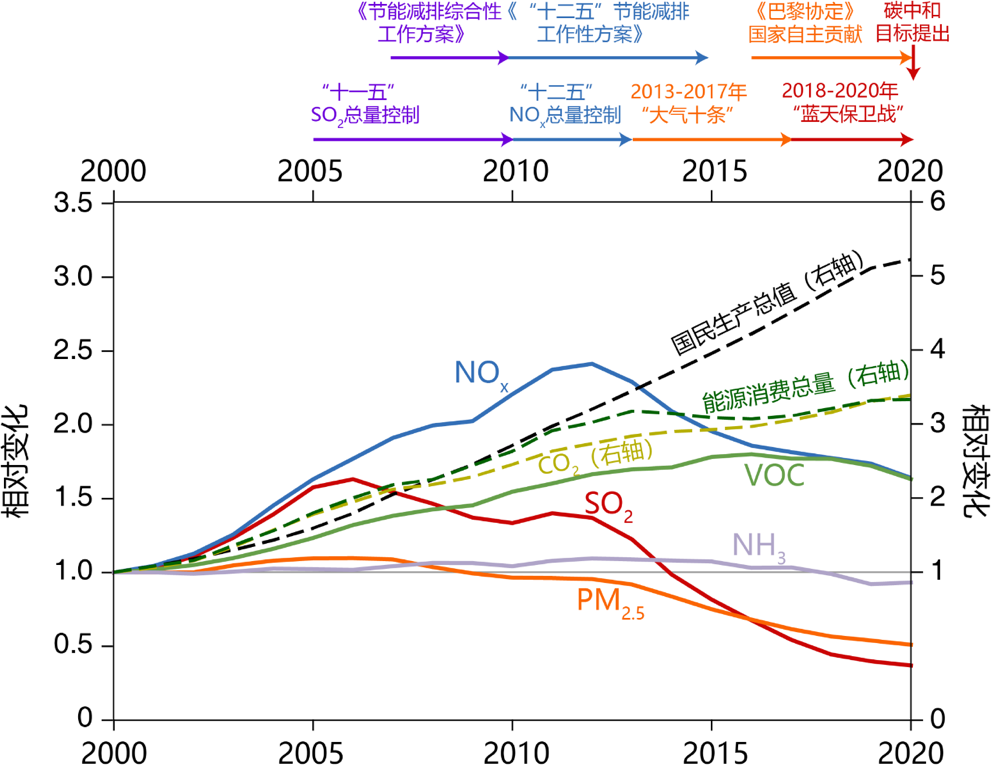

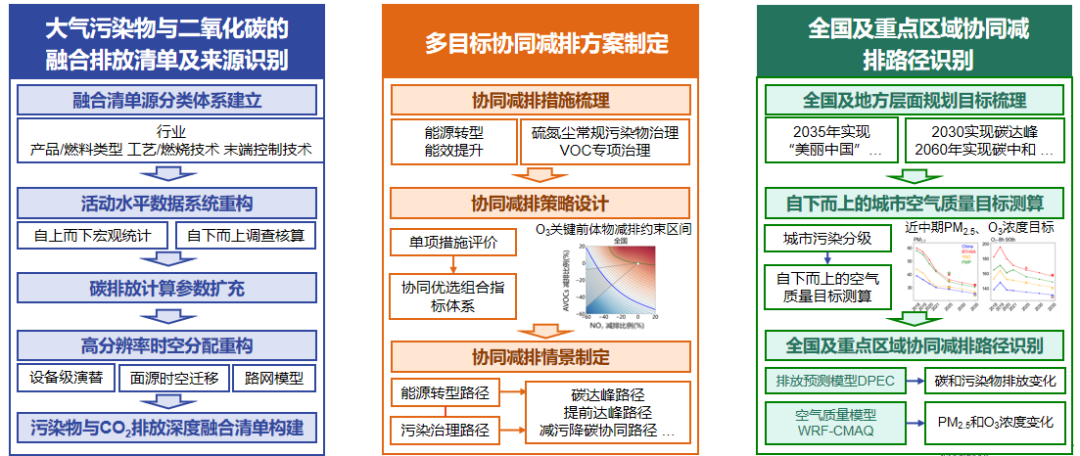

近年来,通过开展一系列清洁空气行动,中国PM2.5浓度持续下降,空气质量改善明显,碳排放量也有所降低。但随着污染治理进程的深入,污染物减排幅度逐渐收窄,PM2.5和O3复合污染问题突出,大气污染防治仍任重道远。“双碳”目标的提出为空气质量持续改善注入了全新动能,碳中和与清洁空气协同治理将实现环境效益、气候效益和经济效益多赢。未来我国需持续开展科学研究和科技创新,加强数字技术在减污降碳领域的应用,进一步优化协同路径和目标,以数字赋能推动碳中和与清洁空气目标的实现。 一、我国清洁空气政策的协同减排效益 2013-2022十年间,随着《大气污染防治行动计划》(简称《大气十条》)《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(简称《三年行动计划》)等国家重大行动计划的颁布实施,我国开展了燃煤电厂超低排放改造、非电行业深度治理、VOCs综合治理等大气污染物重大减排工程,在能源结构转型、新型电力系统构建、产业结构优化、交通结构调整等方面取得显著成效,大气污染防治实现历史性变革。 从污染物排放量变化看,我国主要大气污染物排放量的攀升势头逐步被遏制(图1)。全国SO2、NOx和一次PM2.5排放量分别于2006、2012和2006年达到峰值,2020年排放量相较峰值分别下降了77%、32%和53%;2017年,VOCs和NH3排放量首次出现拐点,但减排幅度较小。VOCs和NH3排放量长期居高难下,其减排是大气污染防治的薄弱环节。 图1. 2000-2020年,中国主要大气污染物排放量以及国民生产总值和能源消费总量相对变化 (图片源自演讲者PPT) 从污染物浓度时空演变看,2000-2006年,我国采取以末端治理为主的传统控制方法,PM2.5浓度增长幅度有所降低;2007-2013年,实施总量控制制度,PM2.5浓度总体居高不下;2014-2020年,采取总量控制与质量控制结合方法,PM2.5浓度逐渐降低。 与《大气十条》实施阶段(2013-2017)相比,《三年行动计划》实施阶段(2017-2020)主要污染物减排幅度明显收窄。各类污染防治措施对于大气污染物减排的贡献存在差异,非电行业治理、散煤清洁化替代、移动源排放管控和挥发性有机物治理取得的减排效果更为明显。此外,由于大气污染物和温室气体“同根同源同过程”特性,多项治理措施产生了积极的CO2协同减排效果。2013-2020年间累计净CO2减排量达到24.3亿吨,占同时间段内CO2累计排放总量的3.1%。诸多措施中,淘汰落后产能和工业燃煤锅炉整治协同减排贡献最大。 综上,减污降碳协同治理是实现气候目标和空气质量改善目标的关键。未来可通过资源增效减碳、能源结构降碳、地质空间存碳、生态系统固碳、市场机制融碳“五碳并举”,形成我国的减污降碳协同路径,以切实行动推进“双碳”目标实现。 二、碳中和与清洁空气协同科学评估与决策支持平台的建立与应用 构建基础数据库和探索模型模拟方法是开展减污降碳协同增效研究的重要基础。近年来,清华大学研究团队建立了“碳中和与清洁空气协同科学评估与决策支持平台(CNCAP)”,以自主研发的中国多尺度人为源排放清单模型(MEIC)、中国未来排放动态评估模型(DPEC)、中国大气成分近实时追踪数据集(TAP)和成本动态核算模型(DMEC)为基础,耦合集成综合评估模型(GCAM-China)、地球系统模型(CIESM)和大气化学传输模型(WRF-Chem/WRF-CMAQ)等构建耦合而成(图2)。该平台通过设计未来情景(社会经济情景、碳中和路径、污染治理情景和人口年龄结构)、预测排放路径、模拟污染暴露、评估费用效益,探索切实可行的碳中和与清洁空气协同路径,助力相关政策制定、实施和优化。 图2. CNCAP结构示意图 (图片源自演讲者PPT) 基于CNCAP平台,研究团队模拟和推演了不同排放情景下,未来我国能源结构和主要大气污染物排放量变化。结果显示(图3),实现碳中和的路径大致在温升2度情景和温升1.5度情景的路径之间,更接近于1.5度情景的路径。碳中和情景下,2060年我国将基本完成深度低碳能源转型,民用部门能源全面清洁化;主要大气污染物排放量在2030-2060年进一步下降67%(NOx)至83%(SO2);O3有望于2060年前达到世界卫生组织准则值(100μg/m³)。 图3. 不同排放情景下,未来我国主要大气污染物排放量变化 (图片源自演讲者PPT) 三、大气污染与温室气体深度融合的来源解析与协同减排路径识别技术体系助力构建我国中长期协同减排路线图 当前,以二次PM2.5和O3为主的二次污染问题成为大气污染防治的关键,针对PM2.5和O3的协同防控能力有待提升。 在“双碳”背景下,结构调整产生的大气污染物和CO2协同减排潜力巨大,亟待构建颗粒物、臭氧和二氧化碳的协同减排路线图。研究团队从以下三方面构建大气污染与温室气体深度融合的来源解析与协同减排路径识别技术体系(图4),取得一定的研究成果: 图4. 大气污染与温室气体深度融合的来源解析与协同减排路径识别技术体系构建方法 (图片源自演讲者PPT) 1. 大气污染物与二氧化碳的融合排放清单建设及来源识别 通过建立融合清单源分类分级体系、重构活动水平数据系统、扩充碳排放计算参数和重构高分辨率时空分配,以MEIC清单为基础框架,在全国和省级尺度上系统建立大气污染物与CO2排放深度融合清单。 基于上述排放清单,研究团队进一步解析了排放来源以及碳排放与大气污染物排放的行业贡献协同度。2020年排放清单显示,从国民经济主要行业排放情况看,电力、燃气及水生产和供应业是CO2排放的最大来源,其次为制造业;对NOx排放贡献最大的来源分别为电力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业;对VOCs排放贡献最大的来源分别为制造业,交通运输、仓储和邮政业。从CO2与大气污染物排放的行业贡献协同度分析,民用散煤燃烧是SO2/CO2、PM2.5/CO2排放贡献协同度最高的行业;非道路机械和石化化工行业分别为NOx/CO2和VOCs/CO2协同度最高的行业。 2. 多目标协同减排方案制定 基于上述排放清单,通过梳理协同减排措施、设计协同减排策略、设定协同减排情景,可制定统筹多目标的协同减排方案。研究团队的措施减排协同度分析表明,非道路机械电气化、民用散煤替代、民用建筑节能等措施的PM2.5-CO2减排协同度较高;非道路机械电气化、柴油车电气化、机动车燃料经济性改善等措施的NOx-CO2减排协同度较高;汽油车电气化、机动车燃料经济性改善、民用散煤替代等措施的VOCs-CO2减排协同度较高。基于上述研究,研究团队将措施减污降碳协同性和臭氧前体物(NOx和VOCs)协同减排纳入考虑,进一步构建了PM2.5-O3-CO2协同治理情景,有望实现与碳达峰和PM2.5-CO2协同治理情景相近的碳减排目标,以及在全国尺度上实现O3污染改善目标。 3. 全国及重点区域协同减排路径识别 通过梳理全国及地方层面规划、测算自下而上的城市空气质量目标、识别全国及重点区域协同减排路径,完成不同尺度上协同减排方案的制定。研究团队分析了全国和京津冀及周边地区等重点区域在不同治理情景下的O3空气质量改善效益,发现各地区排放结构、发展程度不一,全国统一的污染物减排方案下重点区域O3污染改善效果有限。未来需加强重点区域减排,使京津冀及周边地区O3浓度进一步下降7μg/m³,实现污染改善目标。 在碳中和与清洁空气协同治理中,技术创新至关重要。就我国现有的碳中和技术(零碳电力能源技术、零碳非电力能源技术、燃料/原料与过程替代技术等)来看,目前,30%的技术仍处于概念/研发阶段,36%的技术处于中试/示范,34%的碳中和技术处于商业应用阶段。未来,在碳中和路径约束下,剧烈技术变革将促使社会经济产业结构和人类活动发生巨变,温室气体、大气污染物等人类活动排放将迅速减少。 未来,应坚持“五碳并举”降碳,并持续创新研发碳中和与清洁空气协同科学评估与决策支持平台,通过模型和数据库实现未来减排路径、污染暴露水平、费用效益的定量分析。并依托各类科技平台,健全基础数据库、优化分析工具、创新碳中和技术,在现有研究基础上持续完善大气污染与温室气体深度融合的来源解析与协同减排路径识别技术体系,积极发挥数字技术赋能环境治理的技术优势,为领域内的科学评估和管理决策提供基础支撑,推动碳中和与清洁空气目标实现。

中国互联网违法和不良信息举报中心 | 中国互联网视听节目服务自律公约 | 12321垃圾信息举报中心 | 中国新闻网站联盟 | 人民搜索 | 盘古搜索

京ICP证备09067876号-3 | ![]() 京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

版权所有:中国法制环保网 | 电子邮件: zgfzhb2020@163.com | 热线电话:010-53682853 | 手机:183 1032 3459(王老师) | 监督电话:010-53682853 | 法律顾问:振豫律师事务所

中国法制环保网

中国法制环保网