时间:2023-05-30 来源:中国环境APP

5月30日是第七个“全国科技工作者日”。科技是生态环境的第一生产力,然而生态环境科技工作者却总是“隐身人”般的存在。前不久笔者走访了一家以低碳为特色的科技馆,馆内有个“科学家精神”展区,近百位院士名家的照片和事迹陈列其上,却没有一位是生态环境科技工作者。

笔者在和一些高校的同学们交流时,播放科学家们的照片,钱学森、袁隆平、屠呦呦、南仁东等科学名家几乎所有人都认得,而生态环境科学家识者寥寥,只有几位环境专业的同学根据刘长春先生和钱穆先生这两位老父亲照片的提示,认出了刘鸿亮院士和钱易院士。2008年英国《卫报》评选了“拯救地球环境50人”,其中只有12人有科技背景,而且相当一部分来自农业、自然资源等学科。在社交媒体发达的今天,社交媒体活跃的环境活动家也多来自人文社会学科,话语权和影响力都远高于科学家和工程师。生态环境科技工作者怎么就成了透明人呢?生态环境科技工作者值得弘扬的科学家精神又是什么呢?

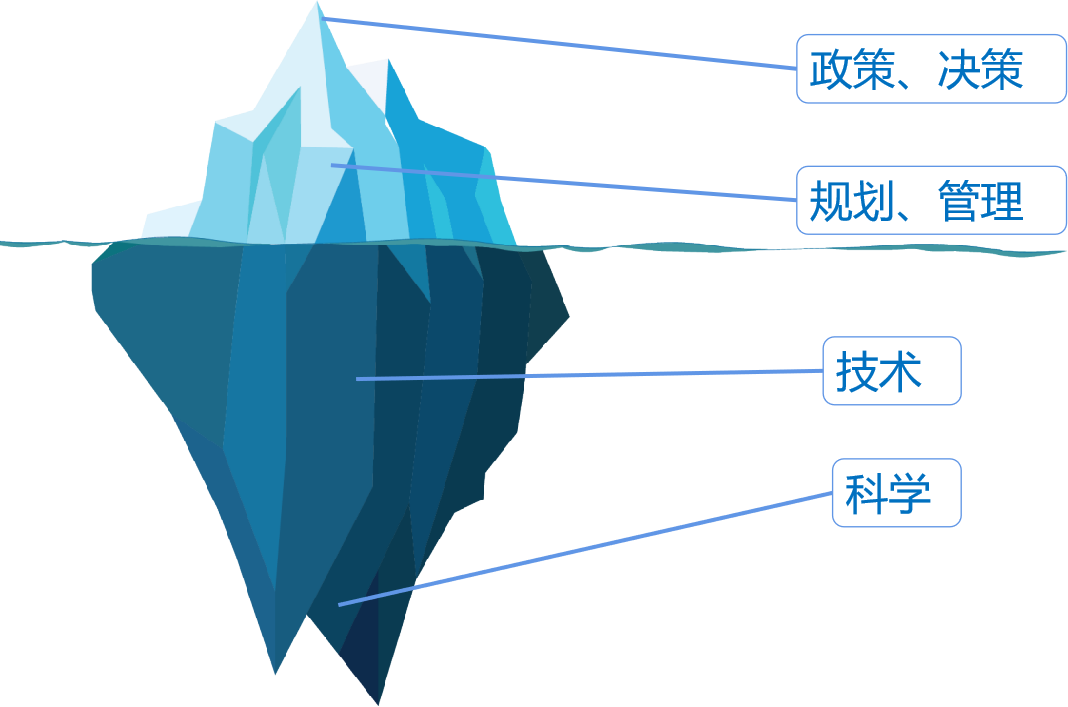

笔者认为,生态环境科技本身的发展结构特征是造成生态环境科技工作者的“隐身”的首要原因。生态环境科技是问题导向的学科,有很强的复杂性、区域性和个体性,不同环境问题需要采取不同的措施进行治理,一地一策、一市一策的特征明显。基础学科的成果转化极少受地域区域因素影响,理论上在任何区域都可以落地;生态环境科技成果则不然,成果应用范围相对有限,经常出现这里的治理技术在那里难以应用推广的情况,在同一个地区针对不同的污染物也要采用不同的技术对策。而且生态环境科学技术的范式更新快,当某种污染物得到彻底治理之后,相应的治理科技就很少再应用了。而且,生态环境科技在基础研究层面并没有自身的理论,而是在技术层面通过将物理、化学、生物、生态等基础学科的理论支撑形成技术解决方案,再支撑政策决策,难以直接激励基础学科创新发展,也弱化了科学技术的话语力。

“隐身”的科学

生态环境科技也缺乏产生英雄式的科学家的土壤。英雄式科学家多集中在理论物理、数学、生物医药等前沿基础学科,存在诺贝尔奖和菲尔兹奖等国际知名奖项的学科,以及航空航天、“两弹一星”“中国天眼”等大工程。这些领域,或是发展关键点依赖核心人物个人智力成果,或是成果应用时间长、范围广、社会关注度高,有助于构建英雄式科学家形象。生态环境科技项目是以解决环境问题为目标的团队作战,成果必须通过大量的集体协作才能产生,每个参与者都有很大贡献,不能仅依靠个人的智慧;而且很多科技成果转化为政策决策建议,通过决策出口,科技工作者成为规划者、决策者的“幕后人物”。在学科构造上,生态环境科技又是横断式学科群,水、大气、生态、土壤、固废、减污降碳等每个门类都是相对独立的知识体系,有时甚至互不相通,没有“百科全书式”的科技工作者,影响力也常被局限在自己的领域之内,难以“出圈”。

“萨根效应”的影响也不容忽视。20世纪60-90年代,美国天文学家、生物学家和天体物理学家卡尔·萨根成为科学明星,又写书又上电视、公众影响日益增长,却被“正统”科学界的同行们排挤;在具备足够优秀的科研成果的情况下,他没有得到哈佛大学的终身教职,三次评选美国科学院院士均落选。这种由于日益增长的公众知名度导致科学家在学术圈内被孤立的现象,被称为“萨根效应”。尽管后来美国国家科学院试图弥补,于1994年授予萨根荣誉勋章,然而“萨根效应”的观点至今仍有很多人认可。不久前,我国某高校有一位发了百余篇SCI的青年科学家申请科研项目被拒,评审给出的理由就是“此人是网红,没有足够时间做科研”。很多科技工作者怕出名、抗拒提高社会影响力,正是担忧“萨根效应”发生在自己身上。

我国的生态环境科学技术自从产生之时起就在党的领导下发展壮大,现在具备了建制完备的生态环境学科体系,能够做到目标一致、协同攻关,尤其是党的十八大以来在生态环境保护和生态文明建设中取得了很大成就,充分体现了党对科技创新发展的卓越领导。在进入高质量发展阶段、全社会以生态文明为行为准则、生态文明思想通过“五位一体”将科学技术与人文社科有机融合的新时代,生态环境科技和科技工作者应当走进更多公众的视野。凝心聚力解决环境问题的团队协作精神,甘为幕后的支撑奉献精神,锲而不舍的工匠精神,明知环境问题解决后自己的成果可能是“一次性”、也要勠力攻关解决问题的仁心精神等,都是科学家精神在生态环境科技工作者身上的承载与体现。

比起“英雄故事”,生态环境科技可以讲更多的“情景剧故事”“草根故事”。“情景剧故事”单元独立,塑造不同的个性鲜明、有血有肉的多元化角色,适应生态环境科技发展模式中各学科相对独立、科技工作者团队作战的特点。“草根故事”用社会公众熟悉的方式叙事,引导公众从细节之处对生态环境学科的发展历程形成认知,以灵活温和的叙事方式反映生态环境科技工作者的生活、树立不同于“高大上”英雄科学家的“身边人”生态环境科技工作者形象,既符合生态环境科学共同体建构特点,又能通过“生活在我们身边”的生态环境科学家解决“老百姓生活中的实际环境问题”引起受众的情感共鸣,使生态环境科技更充分得到公众的理解,加深公众和决策者对生态环境科技创新的兴趣和支持。

在社交网络媒体高度发达的今天,“萨根效应”的影响已经开始随着科普的地位变化逐渐淡化。随着科普的社会价值越来越明显,也有越来越多的科技工作者出圈成为明星网红,科普也成为和科研工作同等的评价指标。生态环境科技工作者无需过多担心“萨根效应”的影响,而是应主动走进公众视野,更积极主动与媒体交流,讲述生态环境科技发展的故事、讲述科技工作者自己的故事;科技管理者也应继续为科技工作者与社会公众交流创造条件,通过提高科技工作者交流能力、搭建交流平台、引入传播专员制度等,使科技工作者不再“隐身”,科技成果被更多更广地“看见”,在全社会范围推动成果转化落地、推动生态环境科技创新发展。

作者单位: 中国环境科学研究院

中国互联网违法和不良信息举报中心 | 中国互联网视听节目服务自律公约 | 12321垃圾信息举报中心 | 中国新闻网站联盟 | 人民搜索 | 盘古搜索

京ICP证备09067876号-3 | ![]() 京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

版权所有:中国法制环保网 | 电子邮件: zgfzhb2020@163.com | 热线电话:010-53682853 | 手机:183 1032 3459(王老师) | 监督电话:010-53682853 | 法律顾问:振豫律师事务所

中国法制环保网

中国法制环保网