时间:2024-01-06 来源:中国环境APP

1月5日,科技部发布《全球生态环境遥感监测2023年度报告》。该报告由科技部国家遥感中心(以下简称“遥感中心”)联合遥感科学国家重点实验室,牵头组织中国科学院空天信息创新研究院、同济大学等国内优势科研力量共同完成。

《全球生态环境遥感监测2023年度报告》新闻发布会现场。 王宇宁摄

生态环境领域的主要监测对象是自然对象(如大气、海洋、森林等),存在分布范围广、变化频率高的特点。而遥感监测技术在大面积同步和动态环境信息的获取上快速且全面,是其他监测手段无法比拟和完成的。因此,遥感技术在生态环境监测方面发挥着越来越重要作用。

自2012年起,遥感中心持续开展年度报告工作,面向国家重大战略需求和国际社会共同关切的议题,开展全球及洲际尺度的生态环境遥感监测、分析和评估。

2023年度报告包括“全球土地覆盖变化对碳损失和碳吸收的影响”“全球大宗粮油作物生产与粮食安全形势”和“南北极与青藏高原冰雪变化及影响”3个专题报告,可为应对气候变化、增强全球粮食供给透明度、实现可持续发展目标提供数据与信息支撑。

全球生态环境遥感监测2023年度报告3册封面

森林损毁和不透水面扩张加剧碳损失

碳损失是指陆地生态系统固定的碳重新释放到大气中的过程。这会使固定的碳减少,大气中的碳增加,从而加剧温室效应。碳吸收反之。

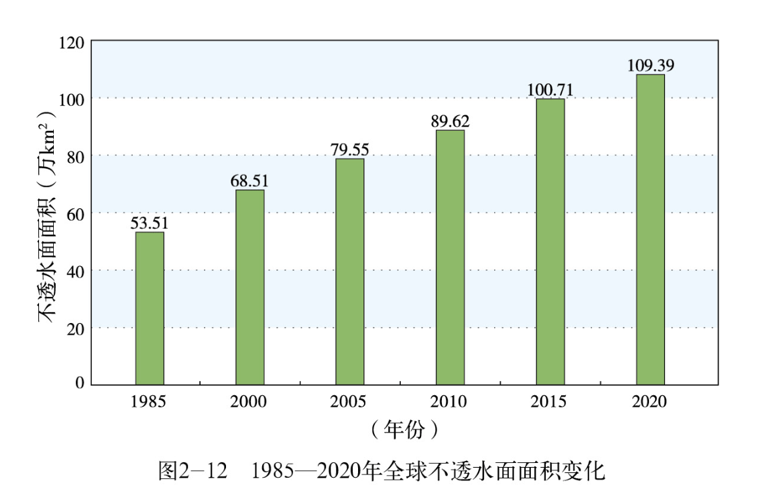

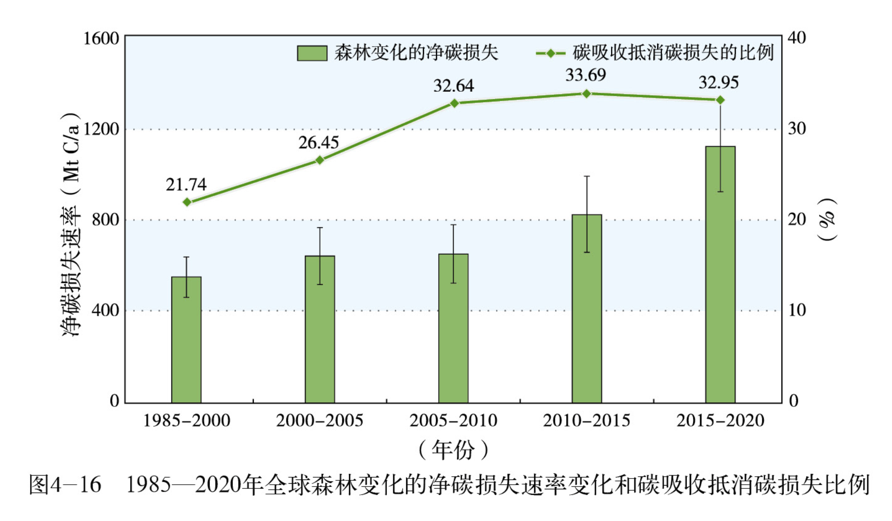

报告指出,从1985—2020年,全球森林变化和不透水面扩张导致的碳损失呈加速态势,累积碳净损失约为250.3亿吨碳。

一方面,森林损毁致使森林碳储量下降。另一方面,城市化的持续推进令全球不透水面显著增加。不透水面是指不透水材料覆盖的地表,通常包括屋顶、停车场及道路等渗透率较小的表面。这些人工封闭层会阻断或减弱土壤与外界环境的物质能量交换,造成表层土壤有机碳损失,并由于用地功能变化(占用森林和耕地)造成森林生物量碳损失。

“碳”专题报告编写组组长、中国科学院空天信息创新研究院研究员刘良云介绍,全球森林恢复带来的碳吸收虽呈增长态势,但仅能抵消约30%的森林损毁碳损失。

全球大宗粮油作物实现同比增产、抗旱稳产

2023年全球大宗粮油作物同比增产。全球大宗粮油作物总产量预计为28.74亿吨,同比增加1414万吨,增幅0.5%。

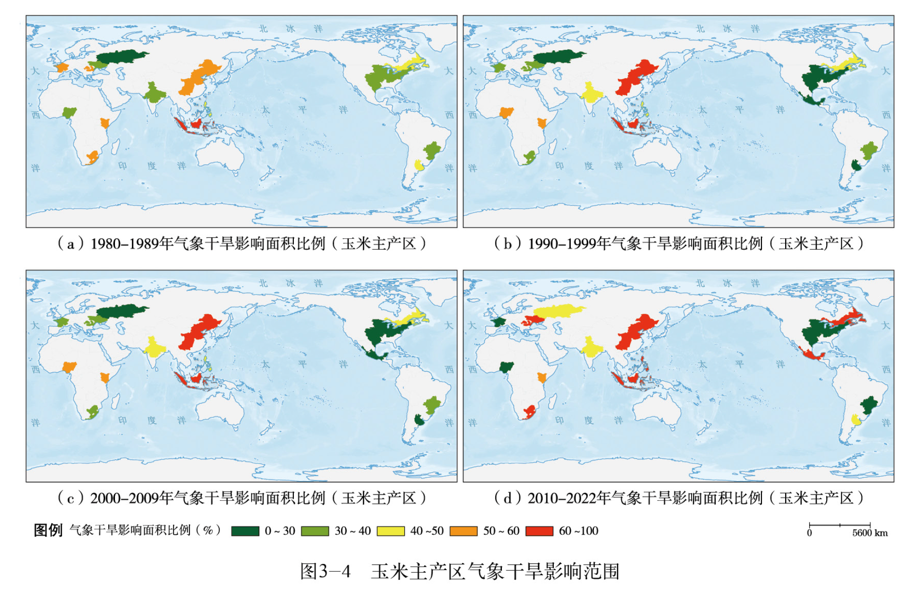

干旱是影响粮食生产的主要灾害。“大宗粮油作物”专题报告编写组组长、中国科学院空天信息创新研究院研究员吴炳方提到,全球大宗粮油作物主产区分别采取保障灌溉、地膜覆盖、保护性耕作、种植结构调整以及选用抗旱品种等措施,显著提升了农田的抗旱稳产能力。

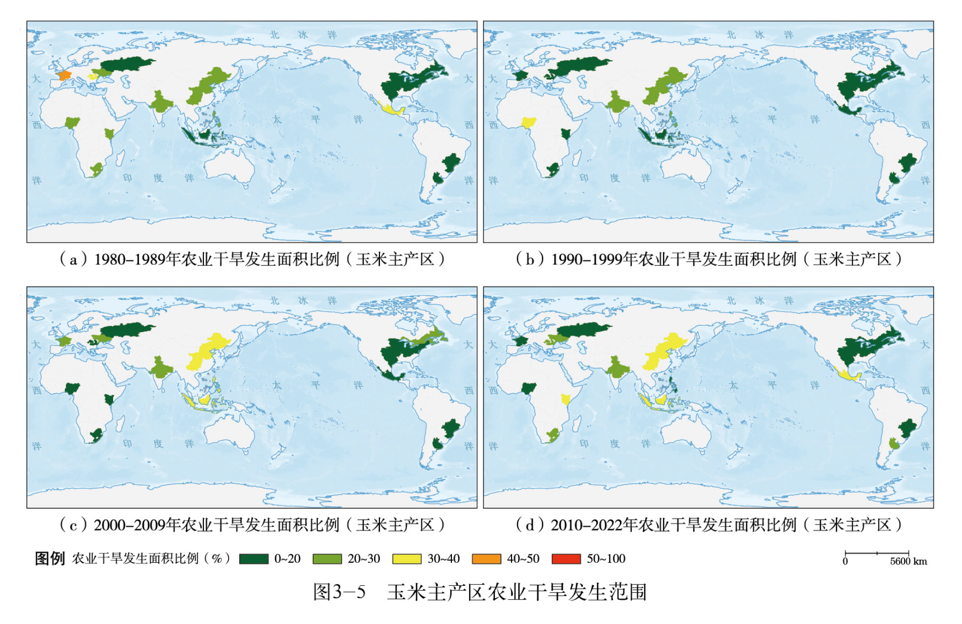

以玉米为例,1980—2022年间,全球玉米主产区的农业干旱发生面积比例明显低于气象干旱影响面积比例,证明抗旱措施一定程度上减轻和消除了气象干旱对农业生产的不利影响。

南北极与青藏高原冰雪减少

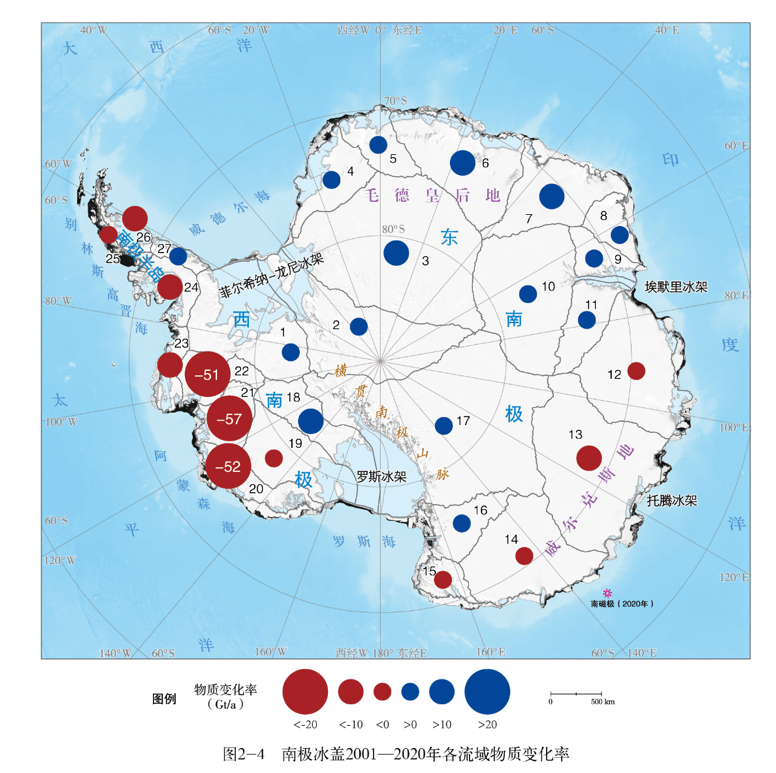

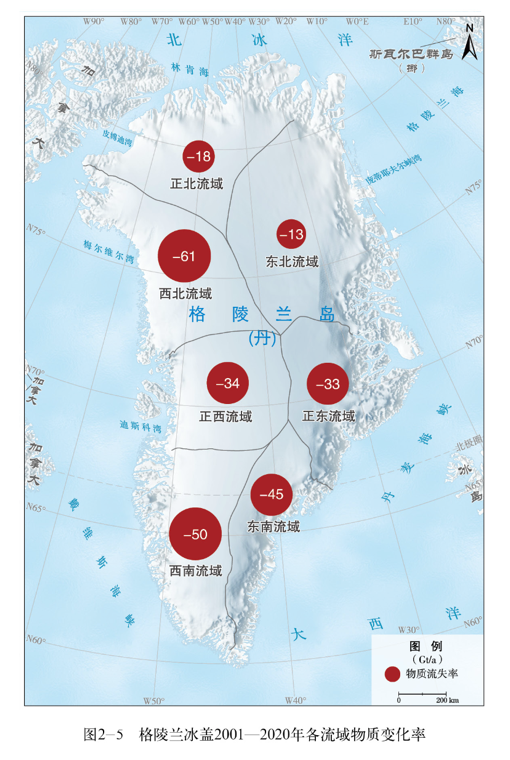

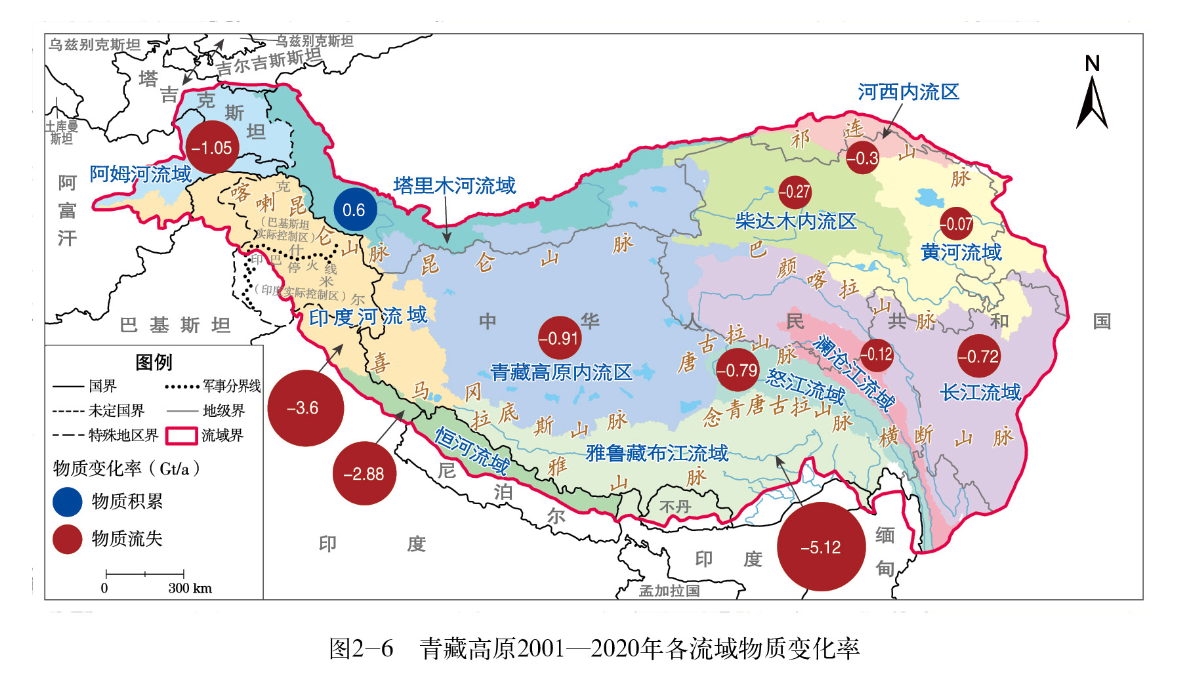

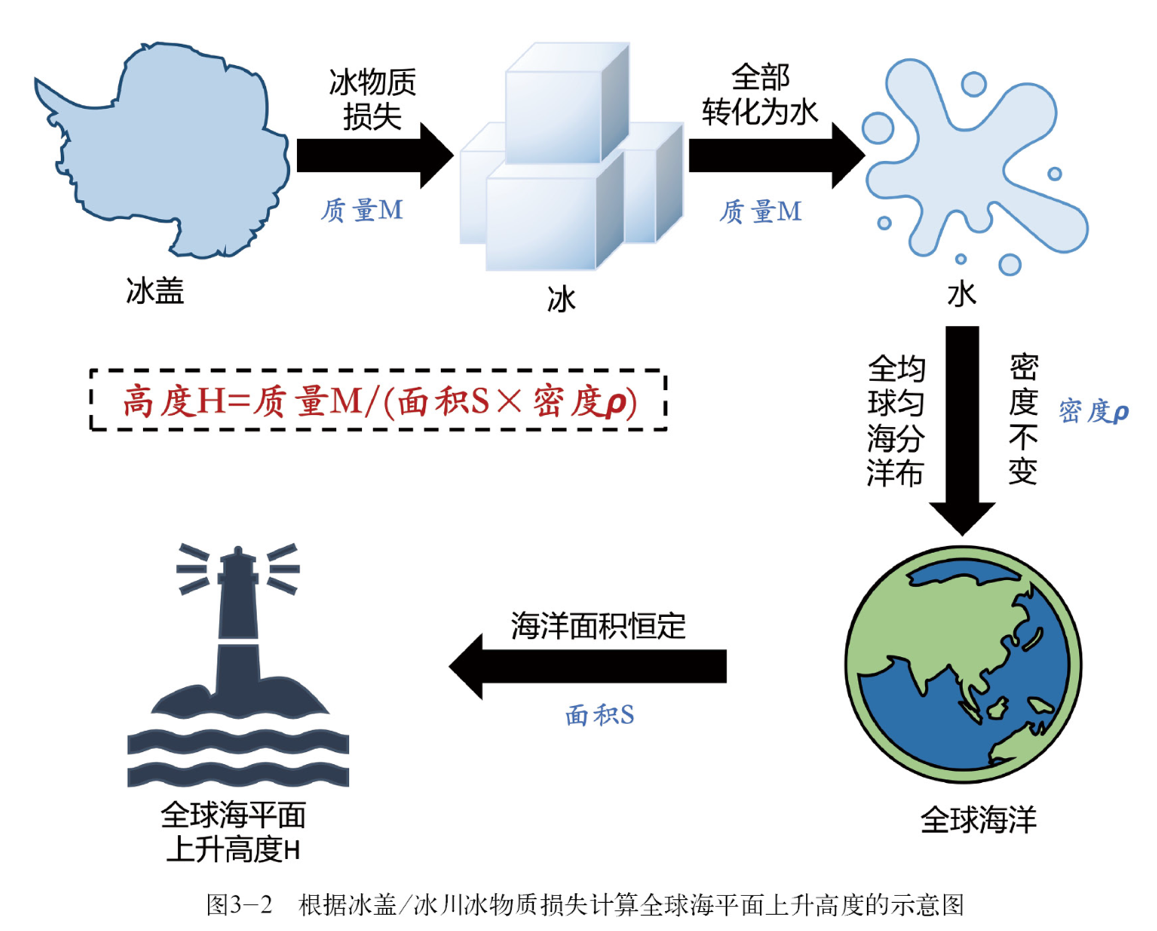

2001—2020年,南极冰盖、格陵兰冰盖和青藏高原冰川物质损失量分别为26390亿吨、47390亿吨和3060亿吨,可导致海平面上升约21mm,约占同期全球海平面上升总量的三分之一。

随着海平面的不断上升,海岸线侵蚀将加剧,向内陆更高区域退缩,进一步导致土地流失和沿海水灾,影响海洋生态系统和海岸带环境。

“南北极”专题报告编写组专家、同济大学教授谢欢表示,20年间,南北极海冰与青藏高原积雪的整体规模出现明显萎缩。海冰和积雪是冰冻圈环境变化的关键要素,需要各国加强对二者的研究与观测,以应对其带来的不利影响。

遥感中心主任、全球生态环境遥感监测年度报告编委会主任赵静表明,年度报告从四个层面来看都卓有成效:面向政府,提供了信息参考和决策建议;面向国际,提供了优质的公共产品;面向学者,提供了科学数据和技术方法;面向公众,提供了科普知识和专题解读。

“全球生态环境遥感监测年度报告”是中国深入参与全球科技创新网络和生态环境治理的一项重要工作,将长期、持续地开展下去,以积极应对气候变化,推动绿色低碳发展,并助力形成世界生态环境保护、可持续发展、“一带一路”绿色发展的公共产品和解决方案。

据悉,2023年度报告和相关数据集产品均面向社会公开发布,可通过国家遥感中心门户网站、国家综合地球观测数据共享平台免费下载阅览。

中国互联网违法和不良信息举报中心 | 中国互联网视听节目服务自律公约 | 12321垃圾信息举报中心 | 中国新闻网站联盟 | 人民搜索 | 盘古搜索

京ICP证备09067876号-3 | ![]() 京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

京公网安备 11010602060213号 | 广播电视节目制作经营:(京)字第20475号 | 增值电信业务经营许可证:B2-20211191

版权所有:中国法制环保网 | 电子邮件: zgfzhb2020@163.com | 热线电话:010-53682853 | 手机:183 1032 3459(王老师) | 监督电话:010-53682853 | 法律顾问:振豫律师事务所

中国法制环保网

中国法制环保网